Das Endocannabinoid-System (ECS) ist ein körpereigenes Regulationssystem, das eine wichtige Rolle bei vielen Körperfunktionen spielt. Endocannabinoide beschreiben dabei die körpereigenen Botenstoffe, die z.B. bei Stress oder Schmerzen ausgeschüttet werden. Sie wurden nach den Stoffen der Cannabispflanze benannt, da sie bei der Erforschung der Wirkung von Cannabis entdeckt wurden.

Die Botenstoffe docken an die Cannabinoid-Rezeptoren an und regulieren bestimmte Funktionen. Sobald die Endocannabinoide ihre Aufgabe erfüllt haben, werden sie von Enzymen wieder abgebaut.

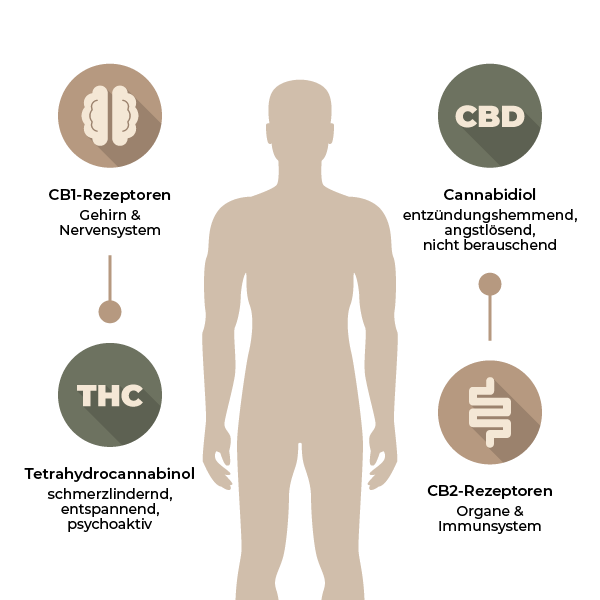

Die wichtigsten Rezeptoren sind dabei:

- CB1-Rezeptoren:

Vor allem im Gehirn und Nervensystem – sie regulieren Stimmung, Schmerzen, Appetit und Erinnerungen.

- CB2-Rezeptoren:

Vor allem im Immunsystem und in Organen – sie regulieren Entzündungen und Immunreaktionen.

Die in der Cannabispflanze enthaltenen Cannabinoide (Phytocannabinoide) ähneln den körpereigenen Botenstoffen und docken ebenfalls an diese Rezeptoren an. Besonders erwähnenswert sind dabei folgende Phytocannabinoide:

- THC:

Das Tetrahydrocannabinol bindet vor allem an CB1-Rezeptoren an. Diese wirken schmerzlindernd, entspannend, psychoaktiv.

- CBD:

Das Cannabidiol beeinflusst das ECS indirekt und bindet vor allem an CB2-Rezeptoren. Es wirkt entzündungshemmend, angstlösend, nicht berauschend.

Das Endocannabinoid-System ist ein natürliches Regelsystem in unserem Körper. Es wirkt wie ein „biologisches Feintuning“ – und medizinisches Cannabis kann bei Bedarf gezielt eingreifen, wenn das körpereigene System aus dem Gleichgewicht geraten ist.